|

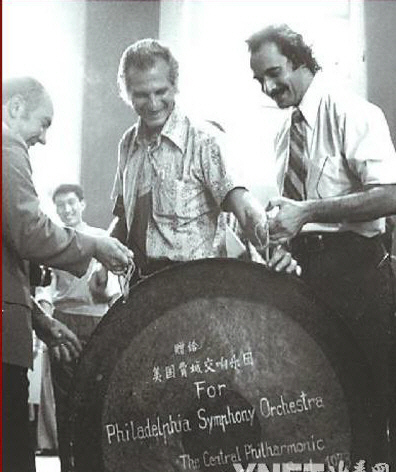

太陽為雲朵鑲上了金邊 汪成用 (一) 我是在去食堂吃飯的路上聽說“邱生跳樓”這件事的。 據目擊者雲隆講﹐事情的起因是陸老師低聲下氣地求邱生 交和聲作業。他兩眼發直﹐突然像打拳樣地手舞足蹈﹐大叫一聲﹐“資產階級教育 路線迫害我”﹐便一把推開了窗子﹐動作之麻利令人措手不及。可憑我對邱生的認 識﹐他實在不是個敢跳樓的人。話說到這兒﹐起初的驚嚇已變成了“戲”該如何收 場的懸念。 “你揪住他了﹖”我問雲隆。 “我一手有菸一手有茶﹐騰不出手。”他一臉的無辜。 “那陸老師呢﹖” “她嚇得面如土色﹐嘴脣哆嗦﹐只會說﹐別﹐別……。要 不是扶著鋼琴﹐她非一屁股坐到地下去。” 讓人後怕的是﹐邱生如果真邁出去一條腿又沒人拽住他﹐ 那豈不陷入了進退維谷的境地﹖可雲隆卻不以為然﹐胸有成竹地說﹐沒事﹐萬一他 真跳﹐下面是樂器工廠的房頂﹐摔不死…… 至於邱生後來是如何下的台階﹐雲隆曾有過生動的描述﹐ 暫從略。總之﹐跳也罷不跳也罷﹐邱生此壯舉對我的直接打擊是﹐說話耽誤了功夫﹐ 食堂裡只剩下三分錢一勺的“雪裡紅”鹹菜。 (二) 雖然“邱生跳樓”事件(未遂)聽起來像齣鬧劇﹐卻在本院 音樂史上留下了不尋常的一筆﹐皆因此事的發生有其特殊的“大氣候”與“小氣候”。 一九七四年﹐我做夢般地從東北邊陲的“下鄉知青”成為一代“工農兵學員”﹐跨進 了上海音樂學院作曲系。懷著一腔久旱的求知飢渴﹐入學的第一天卻被告知﹐我等 所肩負的“歷史使命”決非僅“上大學”﹐而且要“管理大學”以致“改造大學”﹐ 時稱“上管改”。現在想來﹐這一“使命”實在是肩負不得﹐因為無任何實際上的 可操作性。既然教育已被資產階級把持而需徹底改造﹐這學還怎麼上得下去﹖入學 前已在“文化宮”樂團裡混過幾年的雲隆具有和我類似的背景﹐是被落實了政策的 “可以教育好的子女”﹐因此對“管”與“改”很是缺乏底氣。邱生則屬“根紅苗 壯”﹐自然懷滿了肩負歷史使命的豪情。正巧又碰上了個陸老師﹐上海灘上資本家 的大家閨秀。她待人處事唯唯諾諾﹐走路生怕踩了螞蟻﹐說話輕聲細語像蚊子﹐五、 六十歲了﹐天天早出晚歸兢兢業業﹐在橫著走路的“工農兵學員”面前﹐不像在教 書﹐倒是像被“監督勞動”。 (三) 要是僅有個“大氣候”倒也罷了﹐只要大會小會讀報紙學 “毛選”積極發言﹐外加認真學唱“革命樣板戲”﹐陸老師們的日子大概也就不會 太難。可偏偏又套上了個莫明其妙的“小氣候”。 屈指算來﹐“邱生跳樓”發生在兩次讓中國文化界既興奮 又費解的西方音樂的大舉“入侵”之間﹐即﹐一九七三年美國費城交響樂團與一九 七九年小提琴家斯特恩的中國行。 要是把所有資產階級的魚蝦一網打盡﹐那將是個思路清晰手段果敢人民又行之有據的 完美局面。可偏偏魚網被撐開個比“全面封閉”略大的口子﹐放了幾條魚進來。國 人聞到了腥味﹐但魚卻遠不夠吃。據說在北京費城交響樂團音樂會入場處﹐某女士 因弄不到票而當眾嚎啕大哭。說是此機會乃空前絕後﹐若進不去等於被終生剝奪了 “批判資產階級藝術”的權力。更能挑起人們冒險神經的是﹐撐大網口者﹐正是織 網的黨國自己。這便足以讓眾“井底之蛙”有了上竄下跳的膽量與豐富的想象力。 人們在激動中小心翼翼地揣摩著哪條魚可放進來﹐同時又具有最大的保險值。 第一條使上下具有共識的可放進來的大魚﹐是題為“命運”

費城樂團訪華的六年之後﹐指揮家李德倫在與斯特恩談起 貝多芬時﹐曾嚴肅闡述了其“資產階級革命性”之意義。可看來斯特恩卻很是缺乏 政治頭腦﹐對此茫然並無言以對﹐以二者似乎“沒什麼關係”而終止了討論。可見﹐ 西方人對西方音樂的認識﹐並不見得比中國人深刻高明﹐國人切不可自卑而盲目崇 拜洋人。 (四) 這回﹐教和聲的陸老師有事干了。校方認為﹐既然“貝五” 可奏﹐那西方和聲就欠缺被徹底槍斃的理由。但一定要在批判中學﹐教材則應全部 使用“革命樣板戲”。 “在批判中學”已具有走鋼絲般的難度﹐而只能以“樣板 戲”為教材就更是逼人信口雌黃了。依稀記得﹐年近花甲笑容可掬的陸老師操著帶 上海腔的國語親切地苦口婆心﹕毛主席教導說﹐要“洋為中用”。西方藝術固然腐 朽﹐但用於無產階級的藝術創作就能“化腐朽為神奇”。從屬七和弦到主和弦的和 聲進行﹐表現了李玉和崇高的革命情懷……[1] 儘管西方和聲被有條件地鬆綁﹐但畢竟屬於“資產階級” 的範疇﹐教授時需格外謹慎﹐尤其是萬不可“迫害”了邱生之輩。也難怪﹐邱生入 學前不過寫了幾首群眾歌曲。學五線譜已讓他焦頭爛額﹐鋼琴課更使他痛苦不堪。 儘管陸老師一次次為他個別輔導﹐深入淺出﹐鞭闢入裡﹐可邱生仍堅定地認為﹐ “大鼻子”發明的所謂“和聲”完全是自作多情﹐唯恐天下不亂﹐不“改”不足以 平民憤。 課堂的板凳還沒坐熱﹐陸老師剛講完“序言”即被告知停 課。取而代之的是“開門辦學”﹐師生同上萬噸輪“風雲號”去和工農兵“打成一 片”。船上都是些技術工種﹐非挑擔子扛麻袋之類的活兒外人可插得上手﹐我們在 那基本上是無所事事給人添亂。陸老師因見水就暈無法上船﹐同去的是另一和聲老 師楊教授。在船上我天天纏著楊老師改和聲習題。當時我實在是不知深淺﹐其實此 舉對人對己都很危險。楊老師偷偷摸摸左顧右盼見縫插針地給我指點﹐活像“國統 區”裡渾身長眼的“地下工作者”。這一情節可能是我“工農兵學員”生涯中的唯 一亮點﹐因為楊教授的小“千金”即是今天與我同舟的逢時。當時的她還是個“黃 毛丫頭”﹐常常跟著楊老師到系裡來玩。我對逢時最初的印象是她在作曲系的走廊 裡跳橡皮筋﹐或是跟著“大哥哥”“大姐姐”們打乒乓球。據說楊教授曾興奮地告 訴家人﹐系裡來了個偷作和聲習題的“工農兵學員”﹐“普通話”講得挺標準﹐小 “千金”應好好向他學學。這一“引狼入室”的失誤後來令楊教授“悔恨終身”。 話說回來﹐我在上海期間楊教授始終對我不薄﹐直到發現我心懷“鬼胎”﹐另有企 圖…… 其實﹐“走鋼絲”的老師們皆心照不宣地試探著官方與學 員的容忍度﹐看走到哪一步能最大限度地鼓吹“資產階級”藝術。儘管相當多的時 候是對牛彈琴﹐但把肚子裡的貨色抖落出來也許是當老師的天生樂趣。 另一個跳進“對牛彈琴”行列的﹐是大名鼎鼎的丁教授。 文革後被尊稱為“丁老”的丁教授當時人稱“老丁”。文革初期還真沒人敢叫他老 丁。獲此稱謂已屬鳥槍換炮﹐今非昔比。丁教授是個典型的樂天派﹐“靠邊站”對 他來說正好圖個清閑。有了“以樣板戲為教材”的教學綱領﹐校方決定由“老丁” 為我們開配器課。丁教授手持一本革命芭蕾舞劇“紅色娘子軍”總譜﹐名為講“樂 器法”﹐實為說書般地細述該劇的情節。什麼巴松表現了老四的愚笨﹐法國號表現 了洪長青的健美﹐加弱音器的小號則表現南霸天的凶殘[2]﹐等等。不料課剛講到吳 清華用黨旗捂著半個臉熱淚盈眶﹐上面突然下了指示﹕所謂“以樣板戲為教材”是 指“京劇樣板戲”﹐舞劇並不在教材之列。丁教授這下傻了眼。因不懂“西皮二黃”﹐ 讓他講京劇實在是強人所難。配器課因此只上了半個學期便草草了事。 我估計﹐這一指示的下達與親自寫京劇“樣板戲”唱腔的 于會詠走紅必有關聯。“老于”本是作曲系一普通教師﹐我入學時他已飛黃騰達﹐ 長駐北京。記得有一次他前呼後擁地回了趟母校。“老丁”們排長隊等他接見﹐我 們則只有百米之外看熱鬧的份兒。 當時的丁教授剛被“解放”不久﹐我初入學時還曾趕上批 鬥老師的尾聲。記憶中﹐作曲系最後還剩下兩三個“頑固不化”者﹐“帽子”被握 在群眾手中。其中最為死硬的是教作曲的劉老師。他的罪行可羅列若干﹐僅能記住 的一條是﹐攻擊“革命樣板戲”。劉老師曾寫過多首風行一時的歌曲﹐其中以“一 定要解放台灣”最為著名﹐曾傳遍大街小巷﹐激勵了同仇敵愾的億萬人民。但他的 功勣絲毫抵消不了他的罪行﹐被勒令每天半天寫檢查﹐半天“深挖洞”[3]。他的 “死硬”表現於公然以“裝傻”對抗黨與群眾。叫他談對“樣板戲”的認識﹐他卻 頭頭是道地在全系大會上分析“黃河”鋼琴協奏曲[4]的和聲複調與曲式結構﹐過了 把講課癮。我在該“批判會”上所學到的作曲理論﹐恐怕不亞於“老丁”半個學期 的神侃“紅色娘子軍”。劉老師因“態度惡劣”激起“公憤”﹐此學術含金量極高 的“批判會”遂以校方的怒髮衝冠而告終。 (五) 在信息網絡化的今天﹐有人把“SQ”﹐即“搜商”﹐與 “IQ”和“EQ”並列為人的重要智力指標之一。“搜商”高的﹐凡事“人肉搜索” 一番﹐任何旮旯裡的陳芝麻爛穀子全能給你搜出來晒太陽﹐比如中國榮獲奧運金牌 的女子體操隊成員的年齡。 讓人吃驚的是﹐三十幾年前的國人本連電腦也沒見過﹐但 其“搜商”卻足以讓當代人望塵莫及。不知是哪位高手居然搜出了一張具考古價值 的郵票﹐票面上是“偉大導師”列寧手托著下巴聽貝多芬的“熱情”鋼琴奏鳴曲。 這一里程碑式的發現非同小可﹐定是又一條大魚將被放生的根據。喜訊傳來﹐好事 者奔走相告。鋼琴系的李教授一時竟有些趾高氣揚﹐背著手邁起了四方步。於是﹐ 鋼琴系的學生們一股腦兒練起了“熱情”奏鳴曲。“命運”有“熱情”作伴﹐活像 一對誤入災區的難兄難弟。 至於郵票上的列寧說了點什麼則沒人理會﹐或沒人敢提。 殊不知﹐列寧偏愛此曲雖然不假﹐但這個把世界攪得昏天黑地的“革命家”卻不敢 常聽“熱情”﹐擔心如此“精彩永恆”的音樂會使他在革命中躊躇不前﹐對敵憐憫。 好在繪畫只提供形像思維﹐“災民”們當然只取其所需。把列寧托下巴的郵票貼在 琴上﹐就像有了驅鬼神的護身符保駕﹐你就可儘管放心地狂練“熱情”。 該曲的被“解放”之所以舉足輕重﹐是因為幾乎所有的西 方鋼琴名曲當時皆為禁區﹐不可染指。記得“黃毛丫頭”逢時來系裡玩時﹐“大哥 哥”“大姐姐”們總要軟硬兼施逼她彈琴﹐以作為打乒乓球或把橡皮筋從走廊的一 頭拉到另一頭的“門檻費”。楊教授雖然對外一本正經﹐可關起門來教女兒彈的全 是西方古典。小逢時那時即已懂得彈琴也要“內外有別”﹐ 因此每每坐在鋼琴前發 愁﹐苦於沒有可彈的曲目。最後不得已總是以一首“採茶捕蝶”交差了事。其實﹐ 此曲並不見得安全多少。西方音樂若為“資”﹐傳統民歌則為“封”。無心插柳柳 成蔭。那個年月裡從小女孩指尖流出的福建民歌如沙漠中的一滴清泉令人耳目一新﹐ 至今余音繞梁﹐不絕如縷。 順便一提﹐“工農兵學員”鋼琴教材的第一課即為“東方 紅”﹐斗大的音符兩三行﹐單手彈旋律。當時有一流行說法﹐“學唱的第一首歌是 東方紅﹐學說的第一句話是毛主席萬歲”。我們好歹已過了牙牙學語的年齡﹐以 “東方紅”為鋼琴入門恐怕是“從小熱愛領袖”的最後機會。入學僅一年﹐諸學員 的鋼琴進展令人刮目。期末演奏會上﹐所有人皆左右手並用。曲目也超越了“樣板 戲”而呈“多元”﹐有“紡織女工心向黨”﹐“火車向著韶山跑”等。最後﹐鋼琴 老師葛教授在大家的請求下演奏了一曲高難度的“社員挑河泥”[5]﹐激起熱烈掌聲。 (六) 其實﹐那個年月手捧“紅寶書”口中念念有詞外加一把鼻 涕一把淚的國民個個是黨的嬰孩﹐牙牙學語永遠不會為時過晚。可謂“革命不分先 後﹐造反不分早晚﹐犯傻不分老幼”。 (七) 在中國人所熟知的西方作曲家中﹐柴可夫斯基恐怕是倒數 第N名被“解放”的。就像劉老師等頑固分子﹐一直被掛到文革的最後一刻仍在風干。 曾有耳聞﹐說老柴的音樂可批判地有限開放﹐可一場“反擊右傾翻案風”運動又使 希望泡湯。怪只怪他自己。不像貝多芬的早期浪漫派﹐老柴實在是與“資產階級革 命”沾不上什麼邊。好不容易勉強找出個“1812序曲”有可圈點之處﹐不幸又被美 國國慶放禮炮佔用。更何況他的音樂過於“肉感”﹐ 很難讓人“坐懷不亂”。因此﹐ “命運”“熱情”已招搖過市﹐老柴的音樂卻始終沒被解禁。這下瘸了老貝。“金 雞獨立”成不了氣候﹐即便戴上“樣板戲”的桂冠也孤掌難鳴。對老柴的嚴厲確有 根據。“十月革命”的紅色政權之所以變修﹐很可能從“列寧在十月”[6]裡造反的 士兵們大大咧咧地觀賞“天鵝湖”時便種下了禍根。 我當時對柴可夫斯基的印象並非來自音樂﹐卻是來自言傳。 先是聽留學蘇聯的哥哥講﹐蘇聯老百姓聽他的“悲殤”交響曲常淚如雨下。後來雲 隆又悄悄告訴我﹐老柴與梅克夫人變態的“精神戀愛”很可能源於他有點駭人聽聞 的同性戀﹗討論的話題很快轉向了同性戀究竟如何“戀”。在那個就連異性戀都不 能隨便“戀”的年代﹐這個問題實在令人頭皮發麻。 “開門辦學”結束後的一個傍晚﹐我走過鬧哄哄的四樓走 廊時正碰上從琴房出來的雲隆。他二話不說一把將我拽進房間﹐身後“砰”的一聲 關上了門。 “敢聽點禁的嗎﹖”他壓低了嗓門。 “不敢﹖中國人死都不怕……”[7] 雲隆一聲不吭﹐順手拉過一張小桌子跳了上去。他先是打 開門上的氣窗伸頭觀望確定外面沒人走過﹐然後便把大半個身子伸出了窗外。 一陣 忙活之後他縮了進來﹐自信地說﹕ “萬無一失。我把門從外面反鎖了。記住﹐萬一有人叫門 千萬別出聲﹗” 不足八平方米的琴房裡頓時充滿了作案的氣氛。 輕手輕腳關好了窗戶﹐他才從抽屜裡摸出了一盤錄音帶﹐ 顯得神秘又鄭重﹕ “老柴。羅密歐與朱麗葉﹗” 這是一次殘冬裡的精神啟蒙。一次前所未有的震撼﹐實無 法以“震撼”來形容。 樓上樓下前後左右﹐從每一個張嘴的窗口裡鋪天蓋地潑出 來的﹐是陣陣“化腐朽為神奇”的高分貝高頻率的聲帶震動。“四面贊歌”之中﹐ 我頓然悟得了什麼才叫“音樂”。桌上的“作案工具”﹐一臺像鐵疙瘩樣重的國產 601單聲道錄音機的音量被擰到最小﹐我倆把頭湊近﹐貪婪地咀嚼著每一個音符。雲 隆邊聽邊喃喃自語﹕ “……勞倫斯神父主題……單簧管和大管﹐就是表現老四 的那個巴松……家族械斗﹐刀光劍影﹐……啊﹗這是愛情主題﹐什麼樂器﹖聲音很 特別。可能是英國管。” 英國人先創造了個莎士比亞﹐再造個管子表現他書裡的人。 “怎麼聽不出從屬七和弦到主和弦的和聲進行﹖” “那得留著給李玉和用……聽﹐愛情主題再現……高潮﹐ 樂隊全奏。” “弦樂中好像有金屬聲﹖” “那是長笛重複第一提琴的旋律。” 雲隆抬起頭﹐遙望著黃昏中遮蓋了太陽的雲海。他的目光 散亂﹐嘴脣隨樂曲的起伏蠕動。“……長笛重複第一提琴的旋律……弦樂中的金屬 聲……” 桌上的那個“鐵疙瘩”激動得隨定音鼓顫抖。走廊裡忽傳 來一花腔男高音聲撕力竭的吼聲﹕ “共產黨——員……”[8] 我不覺隨他向窗外望去。 ……弦樂中的金屬聲……長笛重複第一提琴的旋律。 “看什麼呢﹖雲隆﹖” ……弦樂中的金屬聲﹐第一提琴的旋律…… 摹然間﹐他的眼圈有點發紅。 “你看﹐——太陽為雲朵鑲上了金邊。” (八)

四年後的斯特恩訪華給“邱生跳樓”化上了句點。“燙土 豆”般的“工農兵學員”終於在同年被打發出了校門﹐宣告了一個時代的終結。 得 益於從“開門辦學”時便偷作和聲習題的“不知深淺”﹐且不時“閉門作案”﹐我 總算甩掉了定語“工農兵”﹐成了研究生班的學員。 親歷了斯特恩在上海的教學演出﹐我居然作為“群眾甲” 在歷史文獻影片“從毛到莫扎特”中跑了個龍套﹐是為佐證﹐也似鴻雁在逃離荒野 的騰飛中落下的一片羽毛。之後的中國是否果真從“毛”到了“莫扎特”暫且不說﹐ 斯特恩的訪問起碼為人文貧瘠的國度帶來了令人神往的契機。影片中的李德倫精神 抖擻。在那個仍被稱為“老李”的年頭﹐他艱難地為推廣古典音樂奔走呼號﹐恐怕 不講點“資產階級革命性”之類的官話就更寸步難行。如今﹐兩位卓越的中西音樂 家均已作古。而他們三十年前共同在百廢待興中的耕雲播雨﹐則濕綠了一片乾裂的 土地﹐最終消融了那個貝多芬“孤掌難鳴”的冰霜年代。 (九) 待我留校任教﹐當年的“黃毛丫頭”轉眼已成作曲系的 “清湯掛面”小女生。“普通話”到底學了多少﹐ 天知道。而她在我給她改和聲習 題時一臉的不以為然卻常讓我一愁莫展﹐直至今日。

芝加哥 [1]李玉和為“革命樣板戲”“紅燈記”中的主角。 [2]老四、洪長青、南霸天﹐及下句的吳清華皆為“革命樣板戲”“紅色娘子軍”中 的人物。 [3]毛澤東在1972年提出“深挖洞﹐廣積糧﹐不稱霸”﹐導致全國處處挖“防空洞”。 [4]“黃河”鋼琴協奏曲為“文革”中的“革命樣板戲”。 [5] 均為“文革”中的革命歌曲。 [6] “文革”中少數的幾個外國電影之一。 [7] 毛澤東語錄中的一句。 [8]“革命樣板戲”“智取威虎山”中一著名唱段的第一句。 |

的貝多芬第五交響曲。這不但是費城交響樂團訪華的重頭曲目﹐更因此曲表現了

“資產階級的革命精神”。儘管是“資產階級”的﹐但畢竟是“革命”﹐具有語義

上的可防禦性。一時間﹐此曲成了只能意會不可言傳的外國“革命樣板戲”。但凡

演西方音樂﹐非“貝五” 莫屬。

的貝多芬第五交響曲。這不但是費城交響樂團訪華的重頭曲目﹐更因此曲表現了

“資產階級的革命精神”。儘管是“資產階級”的﹐但畢竟是“革命”﹐具有語義

上的可防禦性。一時間﹐此曲成了只能意會不可言傳的外國“革命樣板戲”。但凡

演西方音樂﹐非“貝五” 莫屬。