死與凝固的輝煌 ——維也納音樂家之墓隨想 汪成用 想問一句﹕有誰到過這樣的地方﹖——那兒沒有絕美的景致﹐卻能把你迷得神魂顛倒﹐恨不得就地死在那兒。 我到過。 可大多數人一定認為我是痴人說夢。否則﹐當逢時與我在維也納的一家旅行社詢問去那兒的旅游專線時﹐就不會被告之因為去的人太少﹐專線已經取消。那個小姐見我們失望﹐隨手畫了張自己乘車去的路線圖。好在維也納不大﹐說是在郊區﹐只需換一次車﹐距離也大大短於從北京市中心去八寶山。 可見沒人信我的話。話說回來﹐要是那兒仍是旅游熱點﹐像市中心的聖斯蒂文大教堂那樣熙熙攘攘﹐我大概也就不想死在那兒了。 初春。維也納。 如果你懷疑﹐這裡曾是音樂天才們教勁兒抬扛的樂土﹐全城都是“追星族”們半醉半醒的酒館﹔如果你懷疑﹐這裡曾記載了世界音樂之都的繁榮﹐不到此地就算不得音樂泰斗﹐那我真心勸你去維也納中央公墓走一圈。 我不得不用“死”來證明輝煌。 說來也怪﹐我們居然在擁有三十三萬個墓穴的公墓中如此輕易地找到了“音樂家之墓”。究竟是中央公墓給了樂神們最好的位置﹐還是樂神們給了我們某種心靈感應﹖在離中心大教堂不遠的一條小路旁﹐樹林把一個籃球場大小的墓地圍成圓形﹐四個巨人在這裡長眠﹕貝多芬﹐舒伯特﹐斯特勞斯與勃拉姆斯。每個名字都如一聲驚雷。 時間還早﹐周圍杳無人影。古木參天之中﹐我機械地在四個墓碑間來回踱步﹐一種沉重的歷史感漸漸地像稠濕的晨霧樣彌散。四川峨嵋山上的“跳佛光”之說雖早有耳聞﹐卻想不到突然在地球的另一端對嘲笑了那麼多年的“迷信”有了幾分理解。那一刻﹐我似乎領悟到了“死”的誘惑。也許是“死到臨頭”﹐思緒也異常活躍。 …… (一) 在我懂得什麼是“音樂”之前﹐就聽說了貝多芬。但那會兒我甚至不知道貝多芬是一個“人”﹐卻把他作為一個“種類”。他的名字是與一厚疊黑紫色的唱片聯在一起的。大人告訴我﹐這叫“貝多芬”。唱片上的字跡已難辨認﹐隱隱記得﹐是貝多芬的“第三交響曲”。這是一疊噪音大於樂音的七十八轉的唱片﹐一疊比“舊社會”還舊的唱片。要把全曲聽完﹐不知得多少次打斷貝多芬的樂思﹐一張張地翻面。大概沒人有耐心結結巴巴地聽完全曲﹐因此整套唱片還算完好﹐但第一張卻嚴重磨損。樂曲開宗明義的兩個雷鳴般的和弦被“卡喳”一聲跳了過去﹐唱針正好落在了大提琴如敘如誦的第一主題。於是﹐這便成了我童年時代所獨有的貝多芬第三交響曲的特殊版本。直到成年後再聽貝多芬第三﹐我仍對誰為此曲加了兩個和弦而百思不解﹐驚愕不已。

現在想來﹐童年的誤解往往帶有極為真誠的直覺﹐甚至比多少帶幾分虛偽的深思熟慮的嚴謹論述更接近真理。貝多芬也許真的是與音樂平行而可自成種類。我突然想起曾為麥基羅(Michelob)啤酒商賺了大錢的一楨廣告——“是啤酒﹐還是麥基羅﹖”廣告的製作人顯然頗具天份﹐他操著莎翁的口氣﹐故意製造邏輯混亂﹐把水攪混﹐似乎麥基羅不是啤酒的一種﹐而是足以使哈姆雷特猶豫不決的與啤酒並駕齊驅的另一什麼飲料。此刻﹐凝視著貝多芬的墓碑﹐我甚至聽見了哈姆雷特又一次惶恐地發問﹕ ——是音樂﹐還是貝多芬﹖ 犯有我童年的錯誤的非我一人。上海音樂學院的老院長丁善德先生在文化大革命中曾被怒髮衝冠的工友指著鼻子質問﹕“丁善德﹗交代﹗你為啥寫巴赫小步舞曲來毒害我們工人階級﹖﹗”一向思路敏捷智慧過人的丁善德﹐此時卻是瞠目結舌﹐無言以對。再三逼問之下﹐他只好真誠地加以解釋﹕“巴赫小步舞曲是巴赫寫的﹐不是我寫的。”這是秀才對兵的無奈。但細想起來﹐“兵”也不無幾分道理。巴赫以超人的才智不僅創造了小步舞曲﹐而且創造了他自己﹐以至“巴赫”與“小步舞曲”已鑄成一體﹐不可分割。從這個意義上說﹐巴赫不僅是創造者﹐而且是創造的終極結果之一。貝多芬從巴赫出發﹐卻比巴赫走得更遠。他走出了時代﹐甚至走出了音樂。

人們往往滔滔不絕地贊頌著音樂史上的每一個奇才﹐從巴赫到莫扎特﹐從柴可夫斯基到蕭斯塔科維奇。可說起貝多芬﹐卻變得口訥思竭﹐不知所云。他的宏大令人吃驚﹐他的成就令人望而生畏。從初期的古典﹐到中期的浪漫﹐直至觸角伸向了二十世紀的後期弦樂四重奏。他就是音樂﹐是音樂的方方面面。他不是音樂﹐他是貝多芬。 任何一個作曲家﹐大概都有能力把海頓的冷門奏鳴曲中的某一段﹐神不知鬼不覺地移花接木﹐鑲進莫扎特的一個冷門作品中去。可沒人敢和貝多芬開這種玩笑。他的每一個音都姓“貝”﹐從頭到腳有著自身的統一與不容置疑的與眾不同。每一個權威的理論家都能總結個三五條來說明貝多芬的獨特﹐可我怎麼看都覺得似是而非。也許﹐真正的理由只有一條﹐貝多芬﹐確實與音樂平行。他是另一類。 這實在是一座很普通的墓碑。古朴﹐敦厚﹐方正。它不僅是四座中唯一沒有雕像的一座﹐而且除了一楨古豎琴圖案﹐沒有任何其他音樂或作曲家的標誌。還用得著以符號來提醒後人貝多芬為何留芳百世嗎﹖猜不透設計師真正的用意﹐我寧可相信他也犯了我童年的錯誤﹐將貝多芬分離出了音樂。等他明白過來為時已晚﹐於是便沿著這個美麗的錯誤一直走下去。 端詳著貝多芬的墓碑﹐耳際似響起陣陣滾動的雷鳴﹐直攪得我心神不寧。終于明白了﹐耳邊響起的﹐分明是第三交響曲那開宗明義的兩個和弦﹐可隨後的大提琴主題卻久等不來。那兩個和弦不斷反復﹐像是要補足那疊黑紫色唱片的疏漏。又像是提醒著我﹐童年時所聽的“特殊版本”實在是委屈了貝多芬。被忽略的不僅是貝多芬與眾不同的極端化力度對比﹐被忽略的是英雄的宣言。唱針跳過的不是兩個和弦﹐而是一個時代。一個給了我殘缺的貝多芬的時代﹐一個丁善德寫巴赫小步舞曲的時代。也許﹐直到今天﹐童年留下的缺憾才得以補償。我就是這樣被那兩個轟鳴的和弦推到了貝多芬面前﹐誠惶誠恐﹐把一個時代的誤解講講清楚。 我想﹐貝多芬是會原諒我的。至少來說﹐這個墓碑的設計師與童年的我有著某種程度的“英雄所見略同”。

(二)

可曾有人發現﹐被稱之為“維也納古典樂派”的三大巨星﹐竟沒有一個人生於維也納。就像今日的紐約。要想在藝術上功成名就﹐就非得削尖腦袋去紐約折騰一番。成功與否另當別論﹐起碼對得起命運與機會。十九世紀的維也納人有足夠的理由得意非凡。這裡是世界的樂都﹐他們是藝術的寵兒。可海頓、莫扎特、貝多芬畢竟更多地屬于世界。雖然他們的“籍貫”比起世界性的輝煌顯得不那麼重要﹐可“外地人”在維也納的馳騁風雲又多少引起維也納人美中不足的隱酸。 真正全身心屬于維也納的﹐當推舒伯特。他完全的土生土長﹐就是外出旅行也是屁股沒坐熱就轉身回來。三十一歲便英年早逝﹐使他最終以死來實現了對維也納絕對忠誠的最高形式。他﹐才是真正的維也納人心中的民族英雄。 如果再多給他二十年﹐很難說他是否能享有貝多芬今天的聲譽。像個必定會光芒四射的巨星剛剛從學校畢業﹐他實在是還沒來得及才華一番。他明明寫下了世界一流的交響曲﹐卻僅被稱為“聲樂作曲家”而離開人世。原因很簡單﹐他所有的九部交響曲幾乎全部鎖在抽屜裡沉睡。最著名的“未完成”交響曲竟然在他死後的三十七年才重見天日。藝術﹐本來就是個痛苦的行當。而創造聽覺藝術的藝術家的痛苦則又多了幾分。他們無法左右創造的第二階段﹐——從符號到聲音的階段。他們所能完成的﹐不過是記錄他們的內心聽覺和組織內心聽覺的思維活動。也許﹐梵高要比舒伯特幸運得多。他儘管窮困潦倒﹐神經兮兮﹐但畢竟“看”見了自己的全部作品。而舒伯特不可能“聽”得見他的交響曲。他沒有機會。從這個意義上說﹐舒伯特的全部交響曲都未完成。他死時完全不知道自己的價值。 可他卻深知貝多芬的價值。貝多芬的與世長辭使他痛苦萬分。一八二七年﹐年僅三十歲的舒伯特手持火把為貝多芬送行。葬禮之後﹐舒伯特與朋友們聚會。他舉起酒杯不無傷感地說﹕“這一杯﹐是為那個剛剛被埋葬的人。”然後﹐他又一次斟上酒﹐神情更顯悽慘﹕“這一杯﹐是為隨他而去的下一個人。”他的話不幸言中。僅僅二十個月後﹐這“下一個人”果然出現。不是別人﹐正是他自己。在去世的前兩天﹐他在幻覺中苦苦哀求他的哥哥不要離他而去﹐把他扔在這沒人知道的角落。他反復說著﹕“貝多芬不在這裡。”根據他在彌留之際的願望﹐他被安葬在緊靠著貝多芬的墓穴﹐而且葬禮上舉行了同樣的火把送行。也許﹐這是舒伯特一生中唯一的幸福時刻。 這就是眼前貝多芬與舒伯特的墓碑僅幾步之遙的原因。儘管現在的中央公墓並不是他們始初的安葬之地﹐但維也納人卻嚴格地遵照了舒伯特的遺願。他們按照原始的格局﹐讓歷史在此重現。 據說﹐舒伯特著名的小夜曲是喝酒之後無錢付帳而即興寫在餐巾紙上抵酒錢的。這個故事是真是假無從考證﹐但他的囊中羞澀卻是事實﹐以至引起了我好一陣心痛。可心痛之余﹐我又對維也納酒館的老闆如此“識貨”而略感欣慰。北京也有一個才華橫溢的作曲家英年早逝﹐名叫施光南。他的成就不用多說﹐那個年代的人誰都能哼上幾句他寫的歌就是明證。可他畢竟沒能達到舒伯特的高度。我不敢妄斷這是否因為他的才能仍無法與舒伯特攀比。但我可以肯定地說﹐原因之一是北京沒有像維也納這麼“文化”的酒館老闆。據說施光南極愛吃魚﹐而且也如舒伯特樣囊中羞澀。他的去世曾引起報刊上好一陣對“中年知識分子”待遇的討論。在他生命的最後幾年﹐物價飛漲使他吃魚也成了問題。我想﹐倘若施光南能在某飯館裡叫一條清蒸鮭魚﹐然後在餐巾紙上寫一首“希望的田野”用以付帳﹐也許還不至于英年早逝。

(三) 我們之所以在僅有的三天中一定要去維也納森林﹐說實話﹐大半是為了“維也納森林的故事”圓舞曲。去了之後才知道﹐這首樂曲的名氣實在是比它所描繪的對象大得多。關於維也納森林﹐我幾乎說不出什麼﹐儘管“森林的故事”曾給了我無數幻想世界中的神秘。可惜的是﹐這一去﹐森林便從想象跳向了真實﹐反而壓擠了原有的想象空間。從這個意義上說﹐我們的維也納森林之行的確是一敗筆。可見﹐美﹐常以距離為條件。拉近距離是審美的冒險。你不覺得柴可夫斯基與梅克夫人堅持不見實在是一高明之舉嗎﹖如果你承受不了對現實的失望﹐那就最好永遠拉開距離。夢﹐是尋不得的。尋不見﹐算你走運。

從書上讀到的西方音樂史﹐一定無法使崇敬斯特勞斯的維也納人服氣。儘管六百多首圓舞曲給了斯特勞斯以“圓舞曲之王”的盛譽﹐洋洋萬言的史書能提他幾句就算挺抬舉的了。不錯﹐史書上的斯特勞斯無法與其他古典大師同日而語。可不到維也納﹐你很難想象為什么他能在這兒與另外三位大師並駕齊驅﹐甚至會對他是否走了“後門”而生疑。是的﹐音樂學院的教授大概永遠不會看得起搖滾樂﹐學院派的深宅似乎永遠不會把“流行”放在眼裡。可斯特勞斯卻“通”而不“俗”﹐流行得有幾分雅氣﹐皇氣﹐再加上點兒學院氣。你能解釋為什么把圓舞曲用進交響樂是大師的飛來之筆﹐而創造圓舞曲原汁的聖手反而矮人三分嗎﹖言必稱“文化”的大學生們聽勃拉姆斯能聽得兩眼發紅﹐回過頭來卻對只愛聽“藍色多瑙河”的人嗤之以鼻。可你總不能說維也納人“沒文化”吧﹖直至今日﹐全世界收視率最高的維也納新年音樂會仍少不了斯特勞斯的圓舞曲﹐世界級的作曲家中有幾個可享此殊榮﹖ 對於相當多的人來說﹐斯特勞斯是打開古典的鑰匙﹐是登上嚴肅的階梯。他使古典音樂不那麼孤獨高傲﹐他使自稱喜歡古典音樂的人顯得不那麼虛偽。就說“藍色多瑙河”吧﹐它是不少人聽“懂”的第一首古典音樂。它雅聽便雅﹐俗聽便俗。出身於皇室卻流行於市井﹐受寵於達官顯貴卻紮根於平民百姓。說它是風花雪月不為過﹐說它是兒女情長也相宜。如今﹐維也納人已給了它“市歌”的地位。寫下世界音樂之都的“市歌”﹐還有什麼比此更榮耀的嗎﹖ 斯特勞斯自幼偷偷學琴。嚴厲的父親禁止他學習音樂。二十四歲歲喪父﹐從此“玩”音樂才得以明目張膽。緊接著被銀行炒了魷魚。正不想干呢﹗他獲得了嚮往已久的解脫﹐從此更加如虎添翼。人生路上的常規悲劇反給了他塞翁失馬的契機。他不僅成立了自己的樂團﹐而且以他的特殊方式﹐——演奏小提琴﹐隨心所欲地指揮自己的作品。維也納中心公園裡斯特勞斯拉琴的塑像遠比維也納森林令我留連忘返。在那兒﹐一個熱情的本地中年婦女主動要給逢時與我留個影。我們謝她﹐她卻反謝我們﹐大概是謝我們同樣熱愛他們心中的樂神。 維也納人對斯特勞斯的熱愛實在無法從教科書上得到解釋。據說在他生命的最後幾天裡﹐全城都在關心著他的健康與安危。一八九九年六月三日的晚上﹐一場露天音樂會在初夏的維也納舉行。我猜想﹐那一定類似於芝加哥的拉維尼亞音樂會。據說﹐這種形式也是斯特勞斯的創新。樂曲演奏到一半﹐一個人跌跌撞撞地跑上舞台﹐顧不得打斷演奏的魯莽﹐與指揮耳語了幾句。指揮一揮手中斷了音樂﹐全場籠罩著不祥的寂靜。幾分鐘後﹐指揮重新拿起了指揮棒﹐樂團緩緩地奏起了“藍色多瑙河”。非同往昔﹐那讓人禁不住翩然起舞的絢麗的“藍色多瑙河”﹐此時流淌的卻是悲痛。聽眾立刻明白了發生了什麼事情﹐人們紛紛起立﹐婦女們開始哭泣……。這一感人的場面足以解釋為什么斯特勞斯被送進了中央公墓﹐與另三位大師結伴而行。維也納人永遠也不在乎音樂史上斯特勞斯所僅有的立錐之地。他們只在乎他的音樂能像多瑙河水一樣長流不息。為此﹐他們給了他不朽的榮譽。 從維也納回來後﹐逢時翻出了比那疊黑紫色的唱片新不了多少的電影“翠堤春曉”來看。當看到斯特勞斯為籌建自己的樂團而招兵買馬﹐奔走呼號時﹐她像找到了知己樣的興奮。“看﹗我們的東西方樂團不也是這麼組建的嗎﹗”音樂﹐真是神奇。不僅古今中外的音樂家們都講相同的語言﹐而且但凡是欲罷不能者﹐都有著相同的執著﹐相同的痴心。

(四)

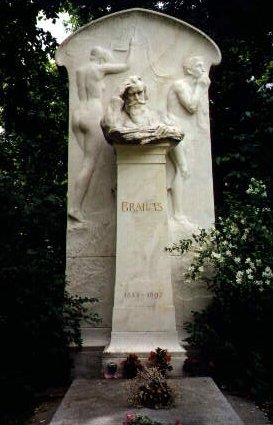

我無法掩飾對勃拉姆斯的情有獨鐘。當終於在他的墓碑前停步﹐我不得不伸出左臂﹐掌心緊貼在雕有他的塑像的青石上。為的是尋求靈犀﹐也是為了支撐。 他本來可以更有成就。只因降生在一個不屬於他的時代﹐他腹背受敵。也許正因如此﹐他的不肯就範的性格被激發起獨有的氣質﹐反而使他更有神韻。禍兮﹖福兮﹖人們盡可想象﹐歷史卻不接納假如。 勃拉姆斯確實生不逢時。他的才華﹐他的氣質﹐他的為人﹐以至他的日常起居﹐衣食住行﹐瑣瑣碎碎﹐方方面面﹐都足以使人相信他屬于古典。可卻生不逢時地來到了被李斯特華格納們層層包圍的浪漫主義時代。勃拉姆斯本來是可以從他的導師加摯友舒曼那裡承傳起健康的抒情﹐有節制的流露﹐將古典的形式溶入血液﹐再作有限的突破。這是他本來要做的事情。可病態肉感的歇斯底裡﹐加之對他的保守性格的人身攻擊﹐使他終於發了火﹐索性用貝多芬式的古典嚴密地包裹了自己。他語不古典死不休﹐是十九世紀最後的古典頑壘。他的存在﹐推遲了浪漫主義的氾濫﹐減輕了浪漫主義的災害。也許李斯特華格納可以更成氣候﹐蕭邦可以更加病入膏肓﹐祡可夫斯基可以更加瘋瘋顛顛。都是你﹗勃拉姆斯﹗他的宿敵們完全有理由把他恨之入骨。他的才華使任何人也無法忽略他的存在。勃拉姆斯正是以無以倫比的才華結結實實地把自我鑄成了一塊為千秋萬代所敬仰的絆腳石。 他的第一交響曲被後人稱為“貝多芬第十”﹐其中有一半是讚揚﹐另一半則混合了妒忌、嘲諷與無奈。其實﹐在抒情方面﹐貝多芬甚至比勃拉姆斯走得更遠。可勃拉姆斯卻甘願從貝多芬的保守出發來素描自己。從這個意義上說﹐他的第一交響曲更是檄文﹐是宣言。從貫穿於第一樂章的不屈的節奏中人們可以輕易聽出﹐他發誓要“將錯就錯”﹕我就是這樣保守﹗你奈我如何﹖ 一八八五年﹐他的天敵華格納已在兩年前去世﹐李斯特也已風燭殘年。曾罵他是個“笨蛋”的柴可夫斯基更是自顧不暇﹐孤掌難鳴。勃拉姆斯終於擁有了安寧。這一年﹐偉大的勃拉姆斯第四交響曲誕生。然而﹐他的保守卻並未因沒人攻擊而有所鬆動﹐反而變本加厲。他以更加平和的心態﹐不思悔改的古典﹐繼續建造絆腳石的營壘。而古典主義正是在他至死保守的固執下變的更加厚實與質感。

自從第一次聆聽勃拉姆斯的第四﹐它便成了我生活中的一部份。他以兩個音組成的不能再簡單的動機﹐用近乎刻板的節奏﹐不動聲色地開拓他的疆域。像一個四平八穩的紳士﹐中庸地在和風麗日下散步思索。如果你有所動心﹐那就請隨著我去感覺﹕你一定能感覺到﹐那分明是勃拉姆斯用兩根差不多是缺乏濕潤﹐沒有血色的手指﹐——是中指與食指——反復地騷動你的胸膛。當你的耐心漸漸消失﹐一股癢癢的感覺即將昇騰的時候﹐他才胸有成竹地伸出手掌按住你的心口。然後一甩手﹐牽出一串波浪似的音流﹐開始了他獨有的抒情。此刻﹐我的手掌撐在離他的頭像不足半公尺之處﹐感覺著從掌心流向全身的第四交響曲。我相信﹐相信你能獲得同我一樣的衝動。 勃拉姆斯終身未婚。可這並不是他不浪漫的理由。送走了在瘋人院裡度過殘年的舒曼﹐他默默地承擔起照看舒曼的遺孀克拉拉的責任。克拉拉則以從未再嫁表達了對勃拉姆斯的感激之情。這個留給後人以無限想象空間的故事結束得卻很慘。克拉拉於一八九六年去世。可最應為她送行的勃拉姆斯卻因錯過了火車而缺席了她的葬禮。另一說法是﹐他在葬禮上受了風﹐從此一病不起。不管怎麼說﹐他的死一定與克拉拉有關。勃拉姆斯老了。他死於次年。 如今﹐勃拉姆斯與他最大的宿敵華格納已齊名於世界樂壇。然而﹐知道他們音樂的人卻遠比知道他們之間仇恨的人多得多。仇恨﹐隨光陰流逝﹔音樂﹐卻經時間沉澱。當人們從不同的音樂中體驗了同樣的震憾時﹐他們間的勢不兩立已不太重要。重要的是﹐他們針鋒相對地創造了等同價值的藝術。 藝術﹐本非產生於觀念﹐卻產生於才能。 …… 別以為我忽略了位於墓地中心的這座空墓。也許﹐我的承受度已到極限﹐第五個驚雷便欲說還休了。除了史學家們會永遠興致勃勃地討論下去﹐對於維也納人來說﹐這是一個難堪的話題﹐——莫扎特﹐沒人知道他真正的墓穴在哪裡。說不清是誰的過錯﹐使這個並不遙遠的音樂史上的英傑﹐生前被命運百般刁難﹐死後屍骨下落不明。人們只說得出他大概的埋葬之地﹐便把無窮的考證與爭論留給了一代代一籌莫展的學者。為了彌補後人對他的虧欠﹐一個不是墓碑的墓碑矗立在墓地的中心。他的塑像並非這個紀念碑的主題﹐鑲嵌在底座的側面頭像如一枚二維的錢幣。主體卻是一個低頭掩目﹐羞於見人的少女。莫扎特的在天之靈會在乎自己的骨頭不知去向嗎﹖我想他一定更在乎後人把他的作品編號弄得亂七八糟。鑒定他的顱骨是真是假﹐說穿了﹐是人類的虛榮與好奇。我想﹐他的偉大絲毫不會因遺骨丟失而減色。而那個少女的羞愧卻會世代遺傳﹐莫扎特反而因人們的內疚而更加生輝了。 在我們就要離開墓地的時候﹐從遠處緩緩走來了一個年邁的婦人。由於陽光在她的背後﹐側逆光把她滿頭的白髮鑲上了一圈柔和的金邊。她和我們一樣在四座墓碑間踱步。像木刻樣的微笑﹐像雕塑樣的沉思﹐像水墨樣的平靜。逢時與我不約而同地關注著她的一舉一動﹐像是要努力追尋一條連接歷史與現實的紐帶。我曾試圖與她交談﹐卻最終打消了念頭。我想﹐沒有什麼能比這樣一個無聲的瞬間寬厚。她像一尊從碑上走下來的塑像﹐在莫扎特的紀念碑前靜默了一會兒﹐然後從提包裡取出了一捧鮮花﹐一一分獻給每一座墓碑……。直到她離開墓地﹐我仍呆站在原處。那一刻﹐我真的領悟到了“死”的誘惑。 我相信﹐她一定是個極普通的維也納市民。這個永遠使維也納人驕傲的城市﹐永遠也不會忘記給它的子孫們帶來輝煌的樂神。 樂神﹐在此長眠。輝煌﹐在此凝固。 芝加哥 |